デジタル社会の進展により深刻化

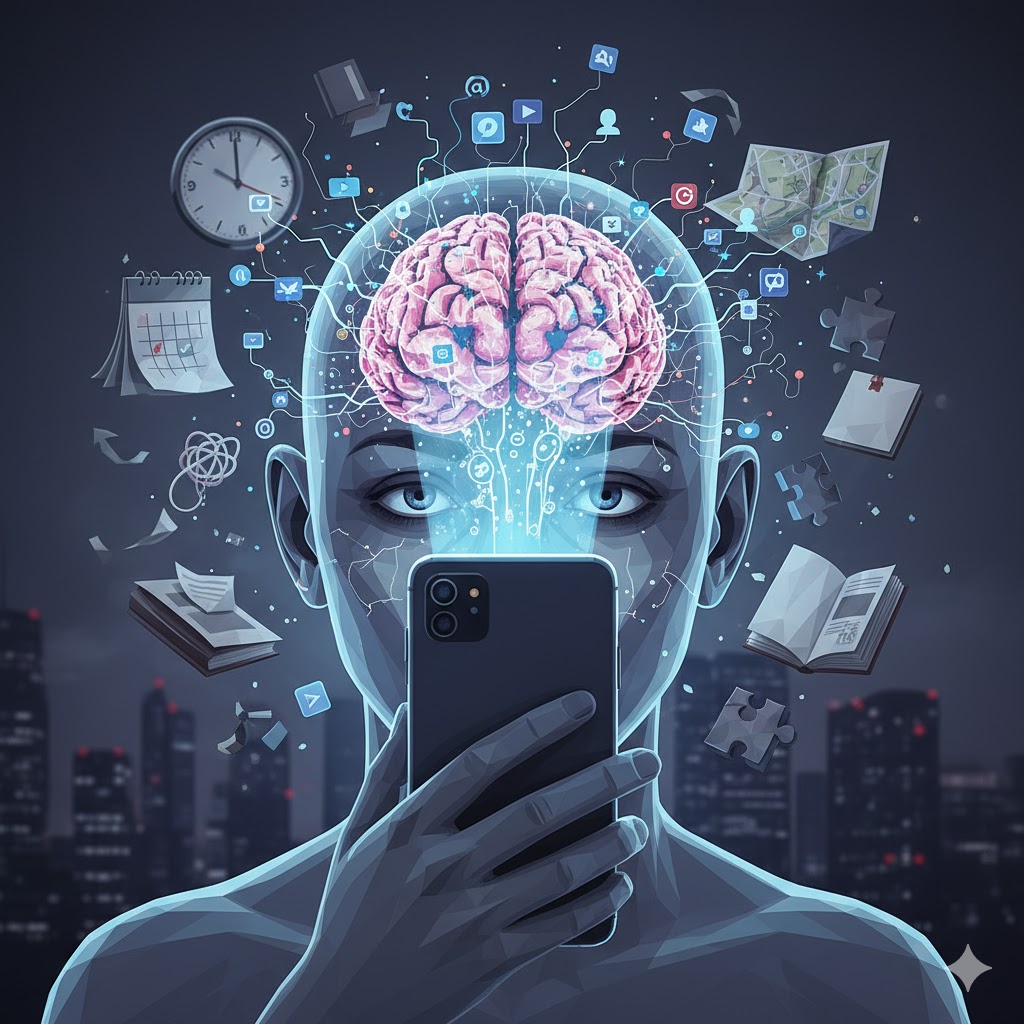

「スマホ認知症」とは、スマートフォン(以下スマホ)を長時間・過度に使用することにより、記憶力、集中力、思考力などの認知機能が低下し、その症状がアルツハイマー型認知症に類似している状態を指す言葉です。これは正式な医学的な病名ではありませんが、デジタル社会の進展に伴い、近年深刻な問題として注目されています。

🧠原因:脳の「過労」と「情報処理能力の低下」

スマホ認知症の主な原因は、脳の過剰な情報処理による「脳疲労」にあると考えられています。

- 過剰な情報インプットと脳の過負荷(前頭葉の疲弊): スマホを通じて、SNS、動画、ニュースなど、絶え間なく膨大な情報が脳に入ってきます。人間の脳(特に思考や感情の制御を司る前頭前野)は、これらの情報を常に処理し続けることで疲弊し、「脳疲労」状態に陥ります。これにより、本来の情報処理能力が低下します。

- 「検索依存」による思考力の低下: 何かを知りたいとき、すぐにスマホで検索することに慣れてしまうと、「自分で思い出す」「自分で深く考える」という能動的な脳の働きが減少します。ナビアプリに頼りすぎると、空間認知能力も低下する可能性があります。

- 睡眠不足と生活リズムの乱れ: 就寝直前までスマホの画面(ブルーライト)を見ることは、睡眠ホルモンであるメラトニンの分泌を妨げ、睡眠の質を低下させます。睡眠中に十分な脳の休息と記憶の整理が行われないため、認知機能の低下を招きます。

- マルチタスクによる集中力の分散: 通知が頻繁に来ることで、集中力が途切れやすくなり、常に複数のタスクを切り替えながら処理する状態(マルチタスク)が続きます。これは脳に大きな負担をかけ、集中力の持続を困難にします。

⚠️主な症状:アルツハイマー認知症と類似した変化

スマホ認知症は、特に若い世代でも見られることが特徴で、以下のような症状が現れますが、一般の認知症と異なり自覚がないまま進行しやすい傾向があります。

| 分類 | 具体的な症状の例 |

| 記憶力・集中力の低下 | * 物の場所や予定を頻繁に忘れる。 |

| * 人の話や文章の内容をすぐに思い出せない、頭に入ってこない。 | |

| * 集中力が続かず、仕事や勉強に支障が出る。 | |

| 精神的・情緒的な変化 | * 以前に比べてイライラしやすくなった、情緒が不安定になる。 |

| * 生活意欲や活動性の低下、無気力。 | |

| 身体的な不調 | * 慢性的な頭痛、目の疲れ、肩こり。 |

| * 睡眠障害(寝つきが悪い、眠りが浅い)。 |

✅対策と予防:脳に休息を与える「デジタルデトックス」

スマホ認知症を予防・改善するためには、脳に休息を与え、能動的な活動を意識的に増やすことが重要です。

- デジタルデトックスの導入

- 非使用時間のルール設定: 食事中、入浴中、そして特に就寝1〜2時間前はスマホを触らない「マイルール」を徹底します。寝室への持ち込みを避けるのが最も効果的です。

- 通知の管理: 緊急性の高いアプリ以外は通知をオフにし、受動的な情報受信を減らします。

- 目的意識を持った使用: 「なんとなく」スマホを開くのをやめ、使用目的を明確にします。

- 能動的な脳活動の強化

- 自分で考える習慣: 知らないことでもすぐに検索せず、まず自分の記憶を辿ったり、本や紙媒体で調べたりする機会を増やします。

- アウトプットの重視: スマホで得た情報をただ見るだけでなく、誰かに話したり、メモにまとめたりして、アウトプットすることで記憶の定着と脳の活性化を促します。

- 対面コミュニケーション: メッセージ機能だけでなく、家族や友人と直接会って会話することで、脳の活性化を促します。

- 良質な休息の確保

- 「ぼーっとする時間」の確保: 1日の中で何も考えない、デジタル機器に触れない時間を意識的に作ります(例:散歩、ジョギング、自然の中で過ごす)。

- 睡眠環境の整備: 十分な睡眠時間を確保し、就寝前にスマホを見ないことで、脳の疲労回復と記憶の整理を促します。

スマホは便利なツールですが、依存的な使用は脳に負担をかけ、将来的な認知症リスクを高める生活習慣(運動不足、睡眠不足、社会的孤立)につながる危険性も指摘されています。現代人として、スマホとの健全な距離感を保つことが非常に重要です。